Une fracture des corps vertébraux, communément appelée fracture vertébrale, résulte souvent d’accidents, de métastases osseuses en cas de maladie cancéreuse ou d’une faiblesse osseuse liée à l’âge (ostéoporose). Cette blessure touche les structures osseuses de la colonne vertébrale et peut entraîner des douleurs intenses ainsi qu’une limitation des mouvements. Le traitement chirurgical moderne des fractures vertébrales en cas d’ostéoporose consiste à stabiliser et à reconstituer le corps vertébral endommagé avec du ciment osseux. En cas de fracture vertébrale due à un accident, les vertèbres brisées sont souvent traitées par ostéosynthèse.

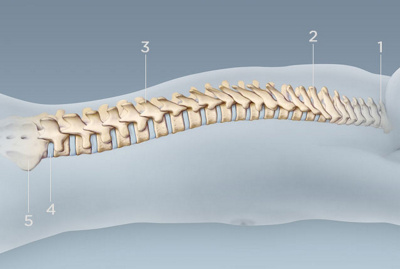

1. vertèbre cervicale (C1-7)

2. vertèbre thoracique (Th1-12)

3. vertèbre lombaire (L1-5)

4. disque

5. sacrum

Informations générales sur la fracture vertébrale

La colonne vertébrale est composée de 24 vertèbres mobiles, reliées de manière flexible par des disques intervertébraux, assurant ainsi stabilité et mobilité. En bas de la colonne vertébrale, plusieurs vertèbres soudées les unes aux autres forment le sacrum et le coccyx. On parle de fracture vertébrale lorsque l’un de ces corps vertébraux est endommagé ou fracturé. Ce type de fracture se manifeste généralement par des douleurs dorsales soudaines qui peuvent irradier jusque dans les fesses, les flancs ou la poitrine.

Des fractures répétées ou une déformation progressive de la colonne vertébrale peuvent entraîner des changements visibles, notamment un dos voûté (« bosse de veuve ») ou une diminution de la taille. Si la fracture affecte les nerfs ou la moelle épinière, des symptômes supplémentaires peuvent se développer, tels que des troubles sensoriels, une paralysie ou d’autres déficits neurologiques.

Les fractures vertébrales sont généralement classées en deux catégories : les fractures dites pathologiques, dues à des maladies comme l’ostéoporose ou à des tumeurs, et les fractures traumatiques, causées par un accident ou une chute.

Fractures vertébrales pathologiques

Chez l’être humain, la substance osseuse diminue progressivement à partir de 40 ans. Ce processus qualifié de perte osseuse ou ostéoporose est la cause la plus fréquente de fracture vertébrale. Les facteurs déclencheurs sont notamment les changements hormonaux pendant la ménopause. C’est pourquoi les femmes sont beaucoup plus souvent touchées par l’ostéoporose que les hommes.

Les corps vertébraux atteints par la perte osseuse peuvent se rompre à la moindre sollicitation, par exemple lorsque la personne tousse ou porte une charge lourde. Ce sont principalement les vertèbres de la colonne thoracique ou lombaire qui sont touchées. Leurs faces supérieure et inférieure, appelées plateaux, s’affaissent (vertèbres de poissons), ou le bord antérieur du corps vertébral s’effondre et celui-ci prend alors un aspect cunéiforme. Ces changements entraînent des défauts d’alignement de la colonne vertébrale qui peuvent s’accompagner de sollicitations inappropriées, de limitations de la mobilité et de douleurs dorsales.

Fractures vertébrales traumatiques

Une fracture vertébrale traumatique résulte la plupart du temps d’un choc violent, qui survient par exemple lors d’un accident de la circulation ou d’une chute de hauteur ou dans le cadre d’une activité sportive. Un ou plusieurs corps vertébraux peuvent devenir instables, voire s’effondrer. Dans ce cas, une stabilisation chirurgicale est généralement nécessaire afin d’éviter les déficits neurologiques et de rétablir la stabilité de la colonne vertébrale.

Objectif du traitement

Le principal objectif d’une réparation chirurgicale de fracture vertébrale est de restaurer l’intégrité et la stabilité de la colonne vertébrale. La correction anatomique de l’orientation des corps vertébraux et la stabilisation à l’aide de procédures appropriées doivent permettre d’atténuer la douleur et d’améliorer l’amplitude de mouvement et la mobilité du patient.

Déroulement du traitement

Différentes méthodes de traitement sont utilisées en fonction du type et de la gravité de la fracture vertébrale. Le choix de la procédure qui convient dépend de facteurs individuels tels que l’âge de la patiente ou du patient, son état de santé général et la nature spécifique de la fracture.

Traitements conservateurs

De nombreuses fractures vertébrales liées à l’âge peuvent bénéficier d’un traitement conservateur. Une analgésie efficace avec des médicaments appropriés ainsi que des mesures de soutien telles que la physiothérapie et le port d’une orthèse de tronc stabilisatrice sont essentielles. Étant donné que la colonne vertébrale ne peut pas être complètement immobilisée, les douleurs peuvent persister pendant plusieurs semaines, parfois jusqu’à trois mois. Pendant la phase de guérison, des radiographies régulières sont nécessaires pour identifier à temps la progression de la fracture et d’éventuels défauts d’alignement.

Cyphoplastie / Vertébroplastie

La cyphoplastie et la vertébroplastie sont des procédures mini-invasives fréquemment utilisées en cas de fractures ostéoporotiques. Toutes deux ne nécessitent que de petites incisions cutanées au-dessus de la fracture vertébrale. Dans le cas de la cyphoplastie, un ballonnet est introduit dans le corps vertébral effondré et gonflé afin de rétablir l’espace initial. La cavité ainsi créée est ensuite comblée avec du ciment osseux. Dans le cas de la vertébroplastie, le ciment osseux est injecté directement dans le corps vertébral endommagé.

Le ciment osseux très liquide se répartit ensuite uniformément dans le corps vertébral endommagé et durcit rapidement. La vertèbre ostéoporotique est ainsi reconstituée et consolidée. Le ciment utilisé est un plastique en polyméthacrylate de méthyle. Chez la patientèle jeune, on utilise un type de ciment biodégradable, car la substance osseuse du corps vertébral peut généralement se régénérer d’elle-même.

Réduction ouverte avec fixation interne

Les fractures vertébrales complexes ou instables, par exemple à la suite d’une chute ou d’un accident, nécessitent souvent un type de chirurgie appelée « réduction ouverte avec fixation interne ». On aura recours à des procédures d’ostéosynthèse, qui consistent à implanter des vis et des plaques pour maintenir en place les fragments osseux et rétablir ainsi l’axe naturel de la colonne vertébrale. Cette procédure permet la fusion de plusieurs vertèbres de la colonne vertébrale, appelée spondylodèse ou fixation interne, et conduit généralement à un raidissement partiel de la partie concernée.

Préparation et précautions

Avant l’intervention, un bilan diagnostique complet, comprenant une radiographie, une tomodensitométrie (TDM) et une imagerie par résonance magnétique (IRM), est réalisé afin de déterminer la nature et l’ancienneté de la fracture vertébrale. En outre, des tests préopératoires standard tels que des analyses de sang, un électrocardiogramme (ECG) et des mesures de la tension artérielle sont effectués afin d’évaluer l’état de santé général du patient ou de la patiente.

Celles et ceux qui prennent des médicaments anticoagulants doivent arrêter leur traitement suffisamment tôt avant l’opération, en concertation avec leur médecin traitant. Il est également important d’être à jeun au moment de l’intervention (ne pas avoir bu ni mangé depuis au moins six heures) afin de réduire les risques pendant l’anesthésie.

Suivi et convalescence

Après une cyphoplastie / vertébroplastie

Le ciment osseux injecté durcit rapidement. La colonne vertébrale peut donc être de nouveau sollicitée le jour même. Les patientes et patients peuvent souvent se lever peu de temps après l’intervention et se mouvoir avec précaution. Un examen de contrôle est effectué environ quatre à six semaines après le traitement afin d’évaluer le processus de guérison et d’identifier à temps les complications possibles.

En général, la consolidation et la stabilisation de la vertèbre permettent d’atténuer de manière significative les douleurs et d’améliorer la mobilité. Cependant, l’intervention ne permet pas d’arrêter la perte osseuse elle-même, qui demeure la cause première des fractures ostéoporotiques. Par conséquent, en cas de fractures des corps vertébraux dues à l’ostéoporose, il est essentiel de poursuivre le traitement de la maladie sous-jacente. Pour ce faire, il convient d’adopter une approche thérapeutique globale incluant à la fois une physiothérapie ciblée, avec des exercices de musculation et de renforcement musculaire, et un traitement médicamenteux de l’ostéoporose. Celui-ci peut en effet ralentir la dégradation de l’os et stabiliser sa structure.

Après une ostéosynthèse

Dans le cas d’une fracture vertébrale due à un accident qui a été stabilisée par fixation interne avec des vis, des plaques ou des clous, le traitement ultérieur se déroule en plusieurs étapes. Immédiatement après l’opération, on effectue une mobilisation prudente sous surveillance médicale, généralement avec l’aide d’un physiothérapeute.

Selon l’étendue de la blessure et la stabilité des implants posés, la sollicitation de la colonne vertébrale peut être initialement limitée. Dans de nombreux cas, il est recommandé de porter un corset orthopédique pendant plusieurs semaines. Un suivi médical régulier, comprenant l’imagerie (p. ex. radiographie ou tomodensitométrie), sera effectué au cours des premières semaines et premiers mois afin de vérifier la position des implants et le processus de guérison.

Complications possibles

La vertébroplastie et la cyphoplastie sont aujourd’hui toutes deux considérées comme des procédures de routine à faible risque. Cependant, comme pour toute intervention chirurgicale, la survenue de complications ne peut être totalement exclue. Des infections, des saignements postopératoires, des caillots sanguins (thromboses) ou des lésions nerveuses surviennent occasionnellement. Dans de rares cas, de petites quantités de ciment osseux peuvent s’infiltrer dans les tissus environnants. Cela peut provoquer des irritations locales ou, si les structures nerveuses sont touchées, des troubles neurologiques.

Lors d’interventions ouvertes comme l’ostéosynthèse, il existe en outre un risque de délogement ou de rupture des implants, en particulier si le tissu osseux est très affaibli. Des cicatrices, des douleurs musculaires ou une limitation des mouvements au niveau du site opératoire peuvent également apparaître.

Questions fréquemment posées

Une fracture vertébrale est-elle dangereuse ?

La dangerosité d’une fracture vertébrale dépend de sa nature et de ses manifestations. Alors que certaines fractures sont peu douloureuses et répondent favorablement à un traitement conservateur, d’autres sont beaucoup plus graves, en particulier si la moelle épinière ou les structures nerveuses environnantes sont touchées. Dans ce cas, des déficits neurologiques tels que des sensations d’engourdissement, une limitation des mouvements ou même une paralysie peuvent se développer. C’est pourquoi une clarification préalable des attentes et un traitement ciblé sont particulièrement importants pour éviter les séquelles.

Combien de temps faut-il pour guérir une fracture vertébrale ?

Le temps de guérison dépend de la gravité de la fracture, de l’option de traitement choisie et de l’état de santé général de la patiente ou du patient. Habituellement, la guérison complète prend 6 à 12 semaines. En cas de fractures plus complexes ou de comorbidités, le temps de guérison peut être plus long.

Une fracture vertébrale peut-elle guérir d’elle-même ?

Une fracture vertébrale stable, par exemple en cas d’ostéoporose, peut guérir d’elle-même sous traitement conservateur, à condition que la colonne vertébrale puisse continuer d’être sollicitée et qu’il n’y ait pas de défaut d’alignement. Des radiographies régulières sont importantes pour surveiller l’évolution.

Une fracture vertébrale peut-elle être opérée ?

Oui. Les fractures vertébrales entraînant une instabilité, une déformation ou des douleurs sont souvent traitées par la chirurgie. L’objectif est de stabiliser la colonne vertébrale, d’atténuer les douleurs et de réduire les risques neurologiques.

Que faire en cas de fracture vertébrale chez les personnes âgées ?

Chez les personnes âgées présentant une fracture vertébrale ostéoporotique, le traitement ciblé de l’ostéoporose est essentiel en plus de la réparation de la fracture. Il comprend entre autres des médicaments pour renforcer les os, un apport en calcium et en vitamine D et une kinésithérapie spécifique. Dans de nombreux cas, une intervention mini-invasive telle que la cyphoplastie peut contribuer à soulager rapidement les douleurs.

Centres 10

-

Ortho Aarau

Schänisweg

CH-5001 Aarau -

Ortho Clinic Zurich

du lundi au vendredi

8.00 - 12.00 heures

13.00 - 17.00 heures -

Orthopédie et traumatologie

Avenue d'Ouchy 31 1006 Lausanne