Eine Wirbelkörperfraktur, umgangssprachlich als Wirbelbruch bezeichnet, entsteht häufig durch Unfälle, Knochenmetastasen bei Krebserkrankungen oder altersbedingte Knochenschwäche (Osteoporose). Diese Verletzung betrifft die knöchernen Strukturen der Wirbelsäule und kann zu erheblichen Schmerzen sowie Bewegungseinschränkungen führen. Die moderne chirurgische Behandlung der Wirbelkörperfrakturen bei Osteoporose besteht in der Stabilisierung und dem Aufbau des beschädigten Wirbelkörpers mit Knochenzement. Bei Wirbelfrakturen aufgrund von Unfällen werden die gebrochenen Wirbel häufig mit Osteosyntheseverfahren behandelt.

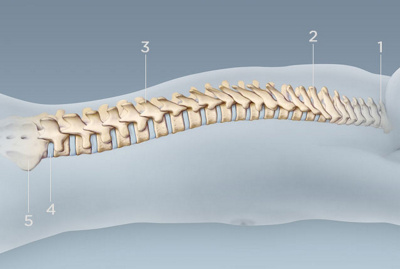

1. Halswirbel (C1-7)

2. Brustwirbel (Th1-12)

3. Lendenwirbel (L1-5)

4. Bandscheibe

5. Kreuzbein

Der Wirbelbruch im Überblick

Die Wirbelsäule setzt sich aus 24 beweglichen Wirbeln zusammen, die durch Bandscheiben flexibel verbunden sind und so für Stabilität und Beweglichkeit sorgen. Im unteren Bereich gehen mehrere verwachsene Wirbel ineinander über und bilden das Kreuzbein sowie das Steissbein. Von einem Wirbelbruch spricht man, wenn einer dieser Wirbelkörper in der Wirbelsäule beschädigt oder gebrochen ist. Ein solcher Bruch äussert sich meist durch plötzlich einsetzende Rückenschmerzen, die bis in Gesäss, Flanken oder den Brustkorb ausstrahlen können.

Bei wiederholten Brüchen oder fortschreitender Verformung der Wirbelsäule kann es zu sichtbaren Veränderungen wie einem Rundrücken („Witwenbuckel“) oder einer Verringerung der Körpergrösse kommen. Werden durch den Bruch Nerven oder das Rückenmark beeinträchtigt, können zusätzlich Symptome wie Gefühlsstörungen, Lähmungserscheinungen oder andere neurologische Ausfälle auftreten.

Wirbelkörperbrüche lassen sich grundsätzlich in zwei Kategorien einteilen: sogenannte pathologische Frakturen, die durch Erkrankungen wie Osteoporose oder Tumoren verursacht werden, und traumatische Frakturen, die infolge eines Unfalls oder Sturzes entstehen.

Pathologische Wirbelbrüche

Etwa ab dem 40. Altersjahr vermindert sich die Knochensubstanz des Menschen zunehmend. Dieser Prozess wird Knochenschwund oder Osteoporose genannt und ist die gängigste Ursache für einen Wirbelbruch. Auslösende Faktoren sind unter anderem Hormonumstellungen in der Menopause, daher sind Frauen viel häufiger von einer Osteoporose betroffen als Männer.

Der Knochenschwund in den Wirbelkörpern kann dazu führen, dass die Wirbel schon bei geringer Belastung, wie durch Husten oder das Heben schwerer Lasten, brechen. Betroffen sind dabei meist die Wirbel der Brust- oder Lendenwirbelsäule, wobei die obere und untere Begrenzungsfläche eines Wirbels – sogenannte Grund- und Deckplatten – zusammensinken (Fischwirbel), oder die Vorderkante des Wirbelkörpers einbricht und einen sogenannten Keilwirbel bildet. Solche Veränderungen führen zu Fehlstellungen der Wirbelsäule, die mit Fehlbelastungen, Einschränkungen der Beweglichkeit und Rückenschmerzen einhergehen können.

Traumatische Wirbelbrüche

Ein traumatischer Wirbelbruch entsteht meist durch starke Krafteinwirkung, etwa bei Verkehrsunfällen, Stürzen aus grosser Höhe oder beim Sport. Dabei können ein oder mehrere Wirbelkörper der Wirbelsäule instabil werden oder gar einbrechen. In solchen Fällen ist in der Regel eine operative Stabilisierung notwendig, um neurologische Ausfälle zu verhindern und die Stabilität der Wirbelsäule wiederherzustellen.

Behandlungsziel

Das primäre Ziel der Operation bei einer Wirbelkörperfraktur besteht darin, die Integrität und Stabilität der Wirbelsäule zu rekonstruieren. Durch die anatomisch korrekte Ausrichtung der Wirbelkörper und die Stabilisierung mittels geeigneter Verfahren soll eine Schmerzlinderung erreicht und die Beweglichkeit und Mobilität des Patienten verbessert werden.

Ablauf der Behandlung

Je nach Art und Schwere der Wirbelfraktur kommen verschiedene Behandlungsmethoden zum Einsatz. Die Entscheidung für das jeweilige Verfahren basiert auf individuellen Faktoren wie dem Alter der Patientin oder des Patienten, dem allgemeinen Gesundheitszustand und der spezifischen Beschaffenheit der Fraktur.

Konservative Therapie

Viele altersbedingte Wirbelbrüche lassen sich konservativ behandeln. Wichtig ist dabei eine gute Schmerztherapie mit geeigneten Medikamenten sowie unterstützende Massnahmen wie Physiotherapie und das Tragen von stabilisierenden Rumpfprothesen. Da die Wirbelsäule nicht vollständig ruhiggestellt werden kann, können die Beschwerden über mehrere Wochen anhalten – mitunter bis zu drei Monate. Während der Heilungsphase sind regelmässige Röntgenkontrollen notwendig, um das Fortschreiten der Fraktur und mögliche Fehlstellungen rechtzeitig zu erkennen.

Kyphoplastie / Vertebroplastie

Die Kyphoplastie und die Vertebroplastie sind beides minimalinvasive Verfahren, die häufig bei osteoporotischen Brüchen angewendet werden. Für beide Verfahren sind nur kleine Hautschnitte über der Wirbelfraktur notwendig. Bei der Kyphoplastie wird ein Ballon in den kollabierten Wirbelkörper eingeführt und aufgeblasen, um den ursprünglichen Raum wiederherzustellen. Anschliessend wird der entstandene Hohlraum mit Knochenzement gefüllt. Bei der Vertebroplastie wird der Knochenzement direkt in den beschädigten Wirbelkörper injiziert.

Der dünnflüssige Knochenzement verteilt sich anschliessend gleichmässig im beschädigten Wirbelkörper und härtet in kurzer Zeit aus. Dadurch wird der von der Osteoporose geschädigte Wirbel aufgebaut und gefestigt. Als Zement wird ein Kunststoff aus Polymethyl-Methacrylat verwendet. Bei jüngeren Patienten wird eine biologisch abbaubare Zementform verwendet, da ein junger Körper in der Regel selber wieder Knochensubstanz aufbauen kann.

Offene chirurgische Stabilisierung

Komplexe oder instabile Wirbelbrüche – etwa infolge eines Sturtzes oder Unfalls – erfordern oft eine offene chirurgische Stabilisierung. Dabei kommen sogenannte Osteosyntheseverfahren zum Einsatz, bei denen Schrauben und Stäbe implantiert werden, um den Wirbelbruch dauerhaft zu fixieren und die natürliche Achse der Wirbelsäule wiederherzustellen. Dieses Verfahren führt in der Regel zu einer teilweisen Versteifung des betroffenen Wirbelsäulenabschnitts und wird als Spondylodese oder „Fixateur interne“ bezeichnet.

Vorbereitung & Vorsorge

Vor dem Eingriff erfolgen umfassende diagnostische Untersuchungen, darunter ein Röntgenbild, eine Computertomografie (CT) und eine Magnetresonanztomografie (MRT), um die Beschaffenheit und das Alter des Wirbelbruchs zu bestimmen. Zudem werden standardmässige präoperative Tests wie Blutuntersuchungen, EKG und Blutdruckmessungen durchgeführt, um den allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten zu bewerten.

Patienten, die blutverdünnende Medikamente einnehmen, müssen diese in Absprache mit dem behandelnden Arzt rechtzeitig vor der Operation absetzen. Zudem ist es wichtig, mindestens sechs Stunden vor dem Eingriff nüchtern zu bleiben, um Risiken während der Anästhesie zu minimieren.

Nachsorge & Genesung

Nach einer Kyphoplastie / Vertebroplastie

Da der eingespritzte Knochenzement rasch aushärtet, ist die Wirbelsäule in der Regel noch am selben Tag wieder belastbar. Patientinnen und Patienten können oft bereits kurz nach dem Eingriff aufstehen und sich vorsichtig bewegen. Etwa vier bis sechs Wochen nach der Behandlung erfolgt eine Kontrolluntersuchung, um den Heilungsverlauf zu beurteilen und mögliche Komplikationen frühzeitig zu erkennen.

Mit der Festigung und Stabilisierung des Wirbels können Beschwerden wie Schmerzen und Bewegungseinschränkungen im Allgemeinen markant verbessert werden. Der Knochenschwund selber, die Wurzel allen Übels bei osteoporotischen Frakturen, wird durch den Eingriff allerdings nicht beseitigt. Daher ist es bei osteoporotisch bedingten Wirbelkörperfrakturen entscheidend, die zugrunde liegende Osteoporose weiterzubehandeln. Dazu zählt ein ganzheitliches Therapiekonzept, das sowohl gezielte Physiotherapie mit Bewegungs- und Muskelkräftigungsübungen als auch eine medikamentöse Osteoporosebehandlung umfasst. Letztere kann den Knochenabbau verlangsamen und die Knochenstruktur stabilisieren.

Nach einer Osteosynthese

Bei unfallbedingten Wirbelbrüchen, die operativ mit Schrauben, Stäben oder Platten stabilisiert werden mussten, verläuft die Nachbehandlung in mehreren Phasen. Direkt nach der Operation beginnt – unter ärztlicher Anleitung – eine vorsichtige Mobilisation, meist mit Unterstützung eines Physiotherapeuten.

Je nach Ausmass der Verletzung und Stabilität der eingesetzten Implantate kann die Belastung der Wirbelsäule anfangs eingeschränkt sein. In vielen Fällen wird das Tragen eines Stützkorsetts für mehrere Wochen empfohlen. Regelmässige Nachkontrollen, inklusive Bildgebung (z. B. Röntgen oder CT), finden in den ersten Wochen und Monaten statt, um die Position der Implantate und den Heilungsverlauf zu überprüfen.

Mögliche Komplikationen

Sowohl die Vertebroplastie als auch die Kyphoplastie gelten heute als etablierte, risikoarme Routineverfahren. Dennoch können, wie bei jedem operativen Eingriff, Komplikationen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Gelegentlich treten Infektionen, Nachblutungen, Blutgerinnsel (Thrombosen) oder Nervenverletzungen auf. In seltenen Fällen kann es zu einem Austritt kleiner Mengen des Knochenzements in umliegendes Gewebe kommen. Dies kann lokale Reizungen oder – wenn Nervenstrukturen betroffen sind – neurologische Beschwerden verursachen.

Bei offenen chirurgischen Eingriffen wie der Osteosynthese besteht zusätzlich das Risiko von Implantatlockerungen oder -brüchen, insbesondere bei stark geschwächtem Knochengewebe. Auch Narbenbildungen, Muskelschmerzen oder Bewegungseinschränkungen im operierten Bereich können auftreten.

Häufig gestellte Fragen

Wie gefährlich ist ein Wirbelbruch?

Die Gefährlichkeit eines Wirbelbruchs hängt von seiner Art und Ausprägung ab. Während einige Frakturen kaum Beschwerden verursachen und gut konservativ behandelt werden können, besteht bei anderen ein erhebliches Risiko – insbesondere dann, wenn das Rückenmark oder umliegende Nervenstrukturen betroffen sind. In solchen Fällen kann es zu neurologischen Ausfällen wie Taubheitsgefühlen, Bewegungseinschränkungen oder sogar Lähmungen kommen. Deshalb ist eine frühzeitige Abklärung und gezielte Behandlung besonders wichtig, um bleibende Schäden zu vermeiden.

Wie lange dauert es, bis ein Wirbelbruch geheilt ist?

Die Heilungsdauer hängt von der Schwere des Bruchs, dem gewählten Behandlungsverfahren und dem allgemeinen Gesundheitszustand der Patientin oder des Patienten ab. In der Regel dauert die vollständige Genesung 6 bis 12 Wochen. Bei komplexeren Brüchen oder Begleiterkrankungen kann sich die Heilungszeit verlängern.

Kann ein Wirbelbruch von alleine heilen?

Ein stabiler Wirbelbruch, etwa bei Osteoporose, kann unter konservativer Therapie von selbst ausheilen – vorausgesetzt, die Wirbelsäule bleibt belastbar und es kommt zu keiner Fehlstellung. Regelmässige Röntgenkontrollen sind dabei wichtig, um den Verlauf zu überwachen.

Kann ein Wirbelbruch operiert werden?

Ja. Instabile, deformierte oder schmerzhafte Wirbelbrüche werden häufig operativ versorgt. Ziel ist es, die Wirbelsäule zu stabilisieren, Schmerzen zu lindern und neurologische Risiken zu minimieren.

Was tun bei Wirbelbruch im Alter?

Bei älteren Menschen mit osteoporosebedingtem Wirbelbruch ist neben der Behandlung der Fraktur auch die gezielte Therapie der Osteoporose zentral. Dazu gehören Medikamente zur Knochenstärkung, Kalzium- und Vitamin-D-Zufuhr sowie gezielte Bewegungstherapie. In vielen Fällen kann ein minimalinvasiver Eingriff wie die Kyphoplastie zur schnellen Schmerzlinderung beitragen.

Zentren 21

-

NeuroSpineZürich

Wirbelsäule interdisziplinär seit 1997

Seestrasse 315

8038 Zürich

Für Patienten:

Mo - Fr: 9.00 - 10.30 Uhr / 14.00 - 15.30 Uhr

T +41 44 209 22 84

Für Ärzte und Kliniken:

Mo - Fr: 8.00 - 16.00 Uhr

T +41 44 209 22 83

Notfälle, durchgehend:

T +41 44 209 21 11

Praxisöffnungszeiten:

Mo - Fr: 8.00 - 16.00 Uhr -

Physiotherapie und Sportphysiotherapie

Empfang

Mo - Fr: 7:30 - 17 Uhr